距离上海市中心75公里的临港,是个反差强烈的新城。这里道路开阔、高楼林立,但行人寥寥无几。是什么阻碍人们到临港安家?这个迈入五周年的自贸区新片区,要如何汇聚人气,吸引更多人才和企业入驻?

四年前,工程师刘斐(化名)做了一个令周围朋友不解的选择:在上海最东边的临港买房。

刘斐告诉《联合早报》,当时许多人认为临港离市区太远、海风太大、生活设施稀缺,不适合安家。但2019年临港成为获国家政策支持的上海自贸区新片区,加上电动车巨头特斯拉在临港设厂,都让他看好这座新城的发展前景。

此外,当时临港房价约为3万元(人民币,下同,5600新元)一平米,比刘斐居住的浦东三林镇低了六成。这让他和妻子下定决心在临港买房,成为新片区设立后最早一批业主。

从那以后,刘斐就对临港发展进程格外关注。令他欣慰的是,临港设区五年来,工业产值如预期般高速增长,楼房也越来越多,“变化用肉眼都能看到”。

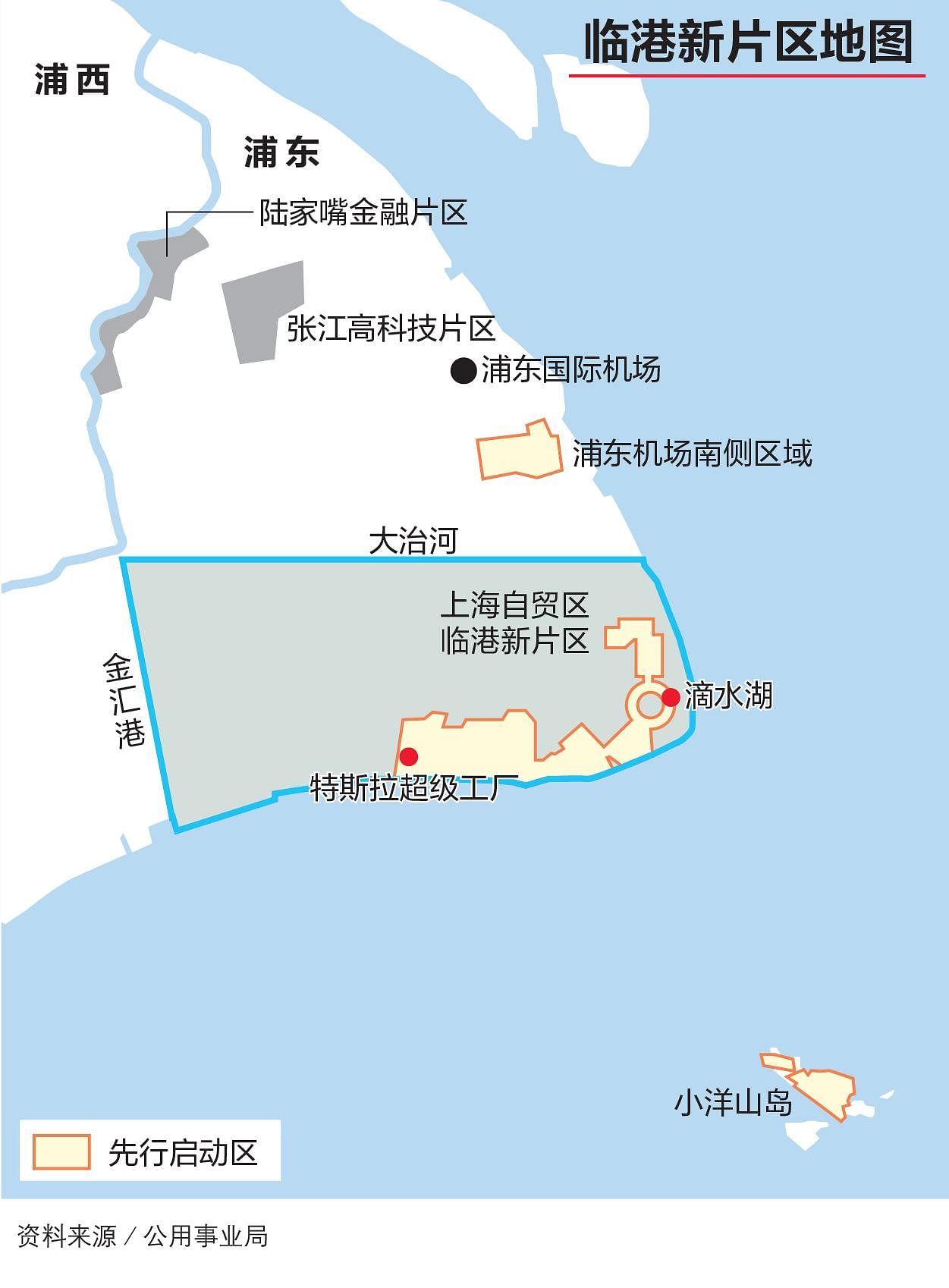

面积约873平方公里的临港,在2019年成为上海自由贸易试验区的新片区。这项由中共总书记习近平亲自谋划、部署和推动的战略,目标是建设具有国际竞争力的特殊经济功能区和现代化新城。

经济数据亮眼 人口增长较慢

官方数据显示,2019年至2023年间,临港区生产总值年均增幅高达19.8%。即便在上海受疫情冲击最严重的2022年,临港GDP依然同比增长21.2%。

根据2020年发布的《临港新片区创新型产业规划》,临港GDP在2035年要达到1万亿元。1992年设立的浦东新区,到2018年才实现GDP突破1万亿元,而临港要用16年时间走完浦东26年的历程,“再造一个新浦东”。

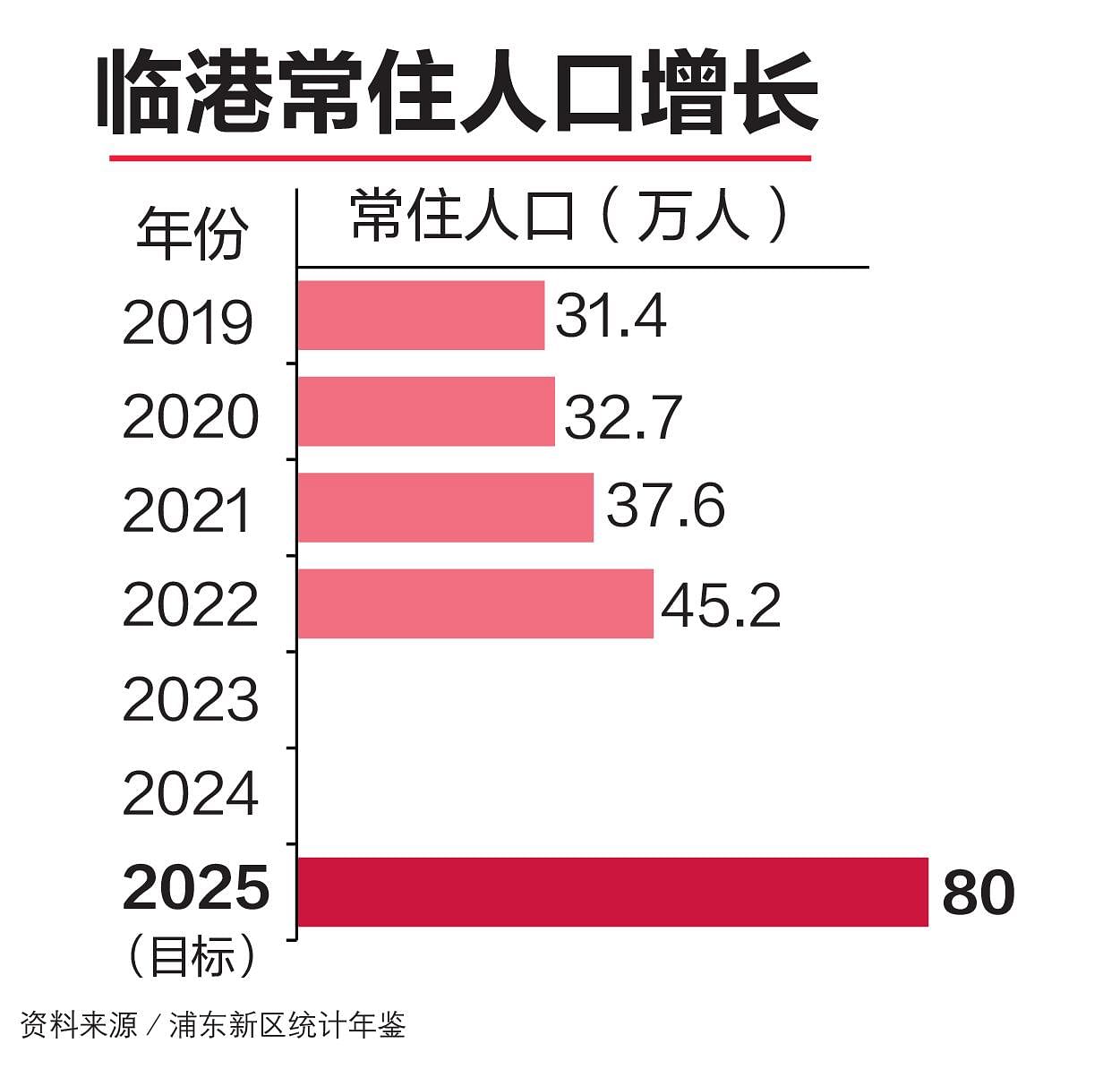

不过,和亮眼的经济数据相比,临港人口增长显得格外缓慢。官方规划要求当地常住人口在2025年达到80万人,但浦东新区统计年鉴显示,截至2022年底,临港四镇常住人口刚突破45万人,2020年至2022年间,平均每年增长4万6000人。

若要实现预期目标,临港在2023年至2025年间,每年平均得有11万6000人净流入。在此基础上,未来10年还要年均增长17万人,才能在2035年实现250万人口的目标。

与市中心相隔75公里的距离,是阻碍多数人到临港安家的主要原因之一。从同在浦东的陆家嘴到临港滴水湖,无论是驾车或是搭地铁,都要至少一个半小时。相比之下,从上海乘高铁到苏州只需要不到半小时,前往杭州也仅需一小时。

过去九年,家住临港万祥镇的刘安宏(化名)每天要花至少四小时通勤。他清晨6点40分起床,7点搭乘巴士前往地铁站,再转两趟地铁,才能赶在9点到达位于杨浦的公司。

来自山东的刘安宏2015年决定在上海买房,他在考察多个地点后,认为在临港置业的性价比最高。“这里房价便宜,适合外地刚需家庭,发展潜力也大。加上有地铁16号线通往市区,交通也比其他郊区新城方便。”

设立隔年遇上冠病疫情 多条交通线路施工受阻

九年后,临港有了天文馆、滑雪场、演艺中心、足球综合运动中心等休闲设施,学校也以每年十几所的速度开办。唯一不如刘安宏预期的,是仍然只有一条地铁线通向市区。

临港新片区设立隔年就遇上冠病疫情暴发,加上2022年上海封城,令当地多条交通线路规划和施工进度受阻。前往浦东机场的两港快线原定2025年完工,但从施工进度看,最快要2026年才能开通。据称“半小时直达陆家嘴”的地铁27号线,去年刚完成规划方案招标,动工时间仍未确定。

刘安宏认为,临港若能提升对外交通配套建设,或是在区内提供更多样化的工作机遇,就能吸引更多人落户。他说,目前临港以先进制造业和科创企业居多,“我是做电商的,市区机会还是更多些,薪酬也更高”。

周末到临港走一遭,能够直观感受到产业对人口的聚集效应。行政和文旅产业密集的滴水湖,每到周末都迎来大批市区游客,但他们多数直奔天文馆、海洋公园等景点,较少在街头巷尾驻足,商铺生意也相对淡静。

毗邻特斯拉超级工厂和上汽集团临港生产基地的泥城镇,周末街头人来人往,其中以年轻人居多。午餐时分,镇上的万达购物广场一座难求,还有不少外卖骑手跑进跑出。

中国经济学者、辽宁大学特聘研究员陈波受访时分析,三年疫情令临港城市建设和人员流动进度受影响,服务业发展步伐也随之放慢。

“服务业要跟着人走,人少了服务业就发展不起来,服务业落后又吸引不到人落户,对临港的产城融合发展带来挑战。”

优惠落户配套吸引年轻人才

陈波认为,临港应利用基础设施和城市规划优势,大力发展新型服务业,弥补线下服务设施不足的短板。

他举例说,滴水湖一带虽然行人少,但办公的人多,对于快递、外卖和“得来速”(drive through)服务,都有巨大潜在需求。

为吸引更多人口,尤其是年轻人才入驻,临港给出更优惠的落户和安家配套,例如将符合条件的人才申请常住户口的居住年限由七年缩短为五年,乃至三年,为到临港工作的人才提供人才公寓、安家补贴和购房补贴等多样化居住支持。

临港新片区管委会提供的数据显示,截至今年5月,临港国内人才累计落户超9万人,目前新片区人才总量已突破11万人。

对于14年前就到临港工作的舒延钊而言,这里已是今非昔比。

他回忆,当年滴水湖马路上多数时候只有一辆车,泥城镇街道更是一个人都没有。“那时来临港买房的多是外地人,现在连外国人都有了,发展还不够快吗?”

舒延钊一家四口在临港定居多年,他也辞去国企工作,在滴水湖设立文创公司。他看好10年后的临港像陆家嘴金融区一样繁华。“陆家嘴刚开始建设时也没人去,现在去陆家嘴已经迟了,但来临港还不迟。”

烂尾楼和劣质工程 令业主打消安家计划

低于市区的房价、优于周边的教育配套 、崭新的城市建设、国家政策支持……这些独特优势,吸引不少“沪漂”到临港买房。

根据临港发展“十四五”规划,到2025年,区内要实现累计新增各类住房20万套,新增规划住房建筑总量1600万平方米。官方数据显示,目前临港已新增住房11万4900套,总面积1105万平方米。可以说,临港的住房供应走在了人口增长前面。

不过,过去两年的房地产危机也波及临港,这里滋生了不少烂尾楼和劣质工程。临港偏安一隅的地理位置和相对独立的管辖方式,则令部分业主感到维权更难,并因此打消在此安家的念头。

在临港核心城区滴水湖一带,能看到形态不同的烂尾楼:离地铁站不到500米的涌泉苑,钢筋水泥还裸露在外;与它一街之隔的嘉和美苑,早已通水通电,但业主们同样有家难回。

嘉和美苑业主高朱迪(化名)告诉《联合早报》,楼盘本应在2019年5月交付,但开发商以各种理由延期交房,一拖就是五年。疫情三年后,负债累累的开发商无力支付补地价、维修基金、房地产权证税费等约1200万元(人民币,下同,223万新元)费用,导致楼盘竣工验收受阻。

高朱迪2018年买下嘉和美苑的单位后,就在临港租房等待入住;没想到迟迟拿不到房产证,户口无法落地,孩子入学也成了问题。

她说,自己去年几乎每天拨打投诉电话,也多次到信访办上访,但均石沉大海。“这里不像我认识的上海,甚至还不如我老家的县城。”

100多户嘉和美苑业主,目前仍在与临港管委会和开发商协商解决方案,期待政府能垫付欠款,待开发商破产清算时取回。但孩子上学不能等,高朱迪只得在邻镇又买了一套房,举家搬离临港。

强烈海风和潮湿空气 房屋质量承受考验

从滴水湖地铁站前往嘉和美苑的路旁,硕大广告牌打出临港的名片口号:年轻的城,年轻人的城。高朱迪曾被这句口号打动,如今她只觉得讽刺:“住不进房子、孩子上不了学,年轻人怎么留下来?”

和其他地区相比,临港住宅还面对强烈海风和潮湿空气带来的质量考验。滴水湖南侧的中建·玖海云天项目业主,今年来已就房屋质量问题多次维权。

中建·玖海云天是临港世界顶尖科学家社区的配套住宅区,共有3000多个单位,是临港少有的超大型住宅项目。项目预计今年底交房,但业主们年初发现,多栋住宅楼外墙都出现鼓泡,大块墙皮脱落。

业主卢颖(化名)介绍,自从发现外墙质量问题后,业主们多次与开发商沟通,但开发商始终没能给出符合业主预期的解决方案。

记者本月走访该项目时发现,多栋楼房外墙斑驳,工人们正忙着修补。

除了楼盘本身的质量问题,维权过程也令卢颖心力交瘁。她在不同社交媒体上发的维权帖陆续被删除,邻居也被以工作要挟,被迫中止维权活动。

从事科研工作的卢颖,原本打算申请到位于临港的世界顶尖科学家国际联合实验室工作,但现在已放弃这个打算。

她说:“临港就像是与世隔绝,这里发生的事很难传到外界。到这里买房都要受这么大委屈,更何况是工作?”

专家:背靠上海和灵活政策是临港吸引企业最大优势

在中美贸易战升温背景下设立的临港新片区,不只要吸引中国人才,也得留住外国企业。

临港“十四五规划”明确,这片873公里的区域要对标国际公认竞争力最强的自贸区,形成众多首创性、代表性制度创新成果,为其他自贸区提供可复制推广的经验和样本。

2020年出台的临港国土空间总体规划提出,要加大对顶尖科学家、跨境贸易服务人员、跨国合作科研人才、海外赴华落地的高端科技企业家等人才引进力度;到2035年,临港跨国公司地区总部数不少于上海总数的三分之一。

官方数据显示,临港新设外资企业数量从2020年的1205家增长至2023年的3328家,占去年上海新设外企的十分之一。

落户临港的外企里,最出名的莫过于电动汽车巨头特斯拉。这家美国公司上月在临港开建第二座超级工厂,预计明年第一季起生产储能产品,为当地带动数以万计的就业机会。

调查:6%欧盟企业在临港运营

不过,中国欧盟商会的2024年商业信心调查显示,参与调查的190家上海会员企业中,仅6%在临港运营。商会副主席、上海分会主席代开乐(Carlo D’ Andrea)受访时指出,多数欧盟企业仍分布在市中心的静安区,以及临港之外的浦东新区。

“临港距市区车程至少90分钟,这个距离对于须要会见客户的企业太有挑战性。此外,虽然临港有很棒的天文馆和海洋馆,但这里的生活设施还是满足不了外派人员需求。”

为吸引企业入驻,临港对重点产业企业和高端紧缺人才提供不超过15%的所得税率。不过,在临港之后设立的深圳前海深港现代服务业合作区也给出同样力度的税收优惠,海南自贸港更将进口关税降至零。

代开乐认为,和其他新设自贸区相比,临港最大的优势是背靠上海。他引述商会调查指出,63%受访企业认为上海在研发方面比其他中国城市更具优势;作为国际化程度最高的中国城市,上海也被外企视为在华运营的最佳地点之一。

他注意到,临港在一些领域能探索更灵活和有针对性的解决方案,例如近年来外企关注的数据跨境传输,“这对于会员企业开展业务和研发非常重要”。

临港数据跨境服务中心今年4月启用运营,管委会5月发布首批数据跨境场景化一般数据清单,涵盖智能网联汽车、公募基金和生物医药等11个场景。

中国经济学者陈波指出,当前国际局势令临港吸引外资面对较大不确定性。不过,这个年轻的自贸区最大优势仍是外向型发展模式,“如果对外开放能不断深入,吸引外资能力就会逐步恢复”。

代开乐则期待临港能开展更大刀阔斧的全面改革。他说,随着地缘政治风险提升,外企在华经营环境日益严峻,“只有不断尝试新举措,才能吸引更多企业,重塑商业信心”。