新西兰毛利族艺术家的大型装置艺术“闪亮”,让毛利族和东南亚纺织文化在狮城碰撞出耀眼火花,让传统以现代方式复兴和对话。

在当代艺术界,被视为传统的纺织材质语汇更加频密地出现在艺术视野中。新加坡国家美术馆最新委托新西兰“长白云之乡”(Aotearoa,毛利语)毛利族艺术家丽莎·雷哈娜(Lisa Reihana,60岁),为黄廷方屋顶花园创作户外装置“闪亮”(GLISTEN),让毛利族和东南亚的纺织文化相遇、碰撞出火花。这是艺术家在东南亚的首次个展。

上周来新发布装置的雷哈娜说,今年初来新考察装置周边环境时,不想当个游客,而是以艺术家身份汲取东南亚手工纺织文化,将马来西亚宋谷锦(Songket)编织融入毛利族手工编织(Tāniko)装置作品中,使传统得以复兴,互相对话。

这件大型的互动装置是以11万4000个四方形小亮片串成,在阳光下闪烁,午后光线透入装置,在旁的风铃也随风轻扬。雷哈娜说,每天不同时段的光线,会使装置焕发出不同的效果,亮片海洋宛如她住家附近海水的反射发光。闪光亮片也暗示LED技术、数字图像和屏幕中的像素,指向雷哈娜的视频和新媒体实践。装置旁的红长凳,欢迎访客坐下来慢慢欣赏。

马来编织对话毛利手工

装置呈三角形,一面是宋谷锦图案,以红金色为主,是马来西亚制作织物的装饰性编织技术,即在基线之间插入金线或银线。雷哈娜以马来西亚艺术家Grace Selvanayagam《宋谷:马来西亚的编织宝藏》为依据,创造出与马来文化息息相关的笋、鲨鱼与莲花,以及象征一个人内在自我与精神状态的山竹图案。此技术可追溯到16世纪,2021年列入人类非物质文化遗产名录。宋谷早期只有王室成员使用,现已成为马来人重要庆典仪式的正装。

装置第二面是毛利族的手工编织缠绕法,经常编织在斗篷边缘,传递着毛利人的故事、历史和价值观。毛利织布工的设计,由三角形、菱形、斜条和阶梯图案组成,通常采用黑色、红色和白色。身上有毛利族和威尔士血统的雷哈娜儿时接触到编织,也是1991年冒起的塔格塔·莫阿娜(Tagata Moana)艺术组织“太平洋姐妹”成员。她选用pâtikitiki(比目鱼)图式,也就是重复的菱形或几何图案,象征丰收好客,以及有保佑作用的kaokao图式,类似于重复的“M”形状,代表武士肋骨和手臂。

装置旨在表彰亚洲及太平洋地区的女织工作为纺织制造者的劳动价值和关键作用,她们也是西方文化未侵袭前的传统知识传播者。装置第三面让宋谷与毛利编织图案并列,没有等级之分,只有平衡与和谐。雷哈娜说:“今天的世界愈发支离破碎,我想通过自己的作品将这两种编织风格(也就是两个世界)连接一起。”

费时十年代表作 重新诠释历史

充满热情与活力的雷哈娜是多媒体艺术家,创作涵盖电影、雕塑、服装、身体装饰、文本和摄影,视角从太平洋和毛利人身份、知识及文化出发。记者想起了雷哈娜2017年在威尼斯双年展代表新西兰馆展出的全景式录像装置《寻找金星(感染)》(In the pursuit of Venus[infected]),像中国长卷般,一边走一边观看录像中演员搬演,重新诠释英国探险家詹姆斯·库克船长的太平洋之旅。

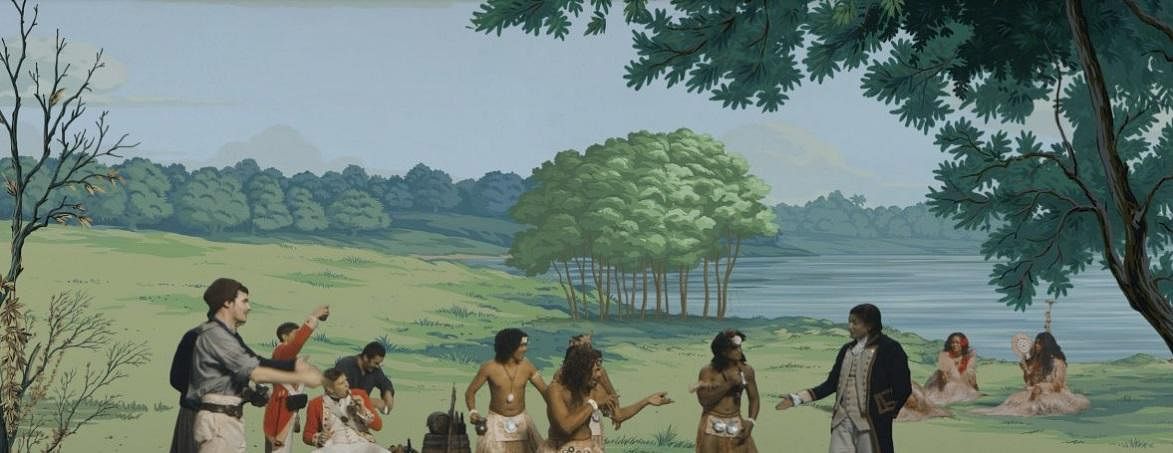

与雷哈娜聊起这件她费时十年的代表作。当她看到200年前生产,深受欧美人欢迎的法国壁纸“Les sauvages de la mer Pacifique”,呈现库克船长三次横渡太平洋之旅(1768-1779)遇到的不同原住民服装,感觉很突兀,因为不像当地人穿着,反而更像法国歌剧的服装设计。她就以壁纸的景观为基础,穿插在书本读到的插图手绘,真实结合虚构,让演员扮演不同片段的故事(如西方探险家与当地人贸易往来等),融入录像装置中,让访客乘上时光列车回到过去,以毛利族女性角度重新诠释这段历史。

雷哈娜指出,库克不是什么西方英雄,他其实并没有真正到过太平洋,而是他的领航员,来自大溪地的图帕伊亚(Tupaia)负责与当地土著交涉。土著以为图帕伊亚才是酋长,而非库克。库克后来死于夏威夷土著之手。

雷哈娜说:“还有探险家插旗的动作,仿佛就此获得了土地拥有权,但这不是他们的土地!每个国家都有自己的库克船长需要面对,不管是东南亚还是新加坡。”

此作2015年在新西兰奥克兰美术馆首映,现在温哥华展出。雷哈娜透露正忙于创作新录像,计划在香港展出。

“闪亮”装置即日起至2025年3月30日上午10时至晚上7时,在新加坡国家美术馆(1 Saint Andrew’s Road,#01-01,S178957)五楼的黄廷方屋顶花园展示。